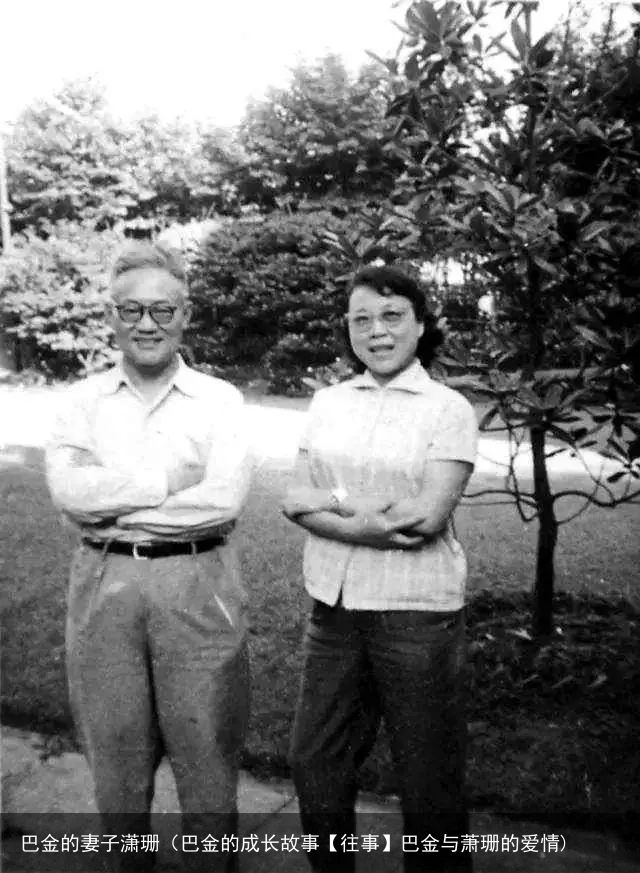

巴金的妻子潇珊(巴金的成长故事【往事】巴金与萧珊的爱情)

前几天,上海下了一冬的雨稍稍止歇,风和日丽,趁着春光,我去探望了年近九旬的作家、编辑家彭新琪老师,她送给我一本刚刚出版的著作《巴金先生》,满怀深情地对我说:“今年是巴金诞辰一百一十五周年,我想把自己回忆巴金的书当作鲜花献给他。”

巴金一直管彭新琪叫“小彭”,1957年,巴金、靳以受中国作家协会的委托,联手在上海创办了大型文学双月刊《收获》,由于靳以是彭新琪在复旦大学念书时的老师,所以他和巴金商量,把彭新琪调入编辑部。就这样,彭新琪和巴金接触的机会多了起来,久而久之,他们之间建立起如父女一般的感情。

巴金写过不少怀念他夫人萧珊的文字,但他没有和别人细谈过他与萧珊的爱情,可当彭新琪在巴金晚年问起他们夫妇的情感故事时,巴金很诚挚地告诉了她,而我在听彭新琪讲述时,许多感慨涌起。

晚年巴金与彭新琪

电视剧《家春秋》播出的时候,彭新琪曾问巴金:“别人以为你是觉慧,而觉慧和鸣凤相爱也确有其事,你在成都老家爱过丫头吗?”巴金认真地说:“没有过,我们那样的封建家庭是不允许的。”彭新琪直截了当地问他:“那在萧珊以前,你有没有爱过别人?”“没有。”巴金的回答很干脆。

萧珊是巴金的读者。1935年,还在上海爱国女中就读的萧珊读了巴金的作品后,开始给他写信。第二年,她又在信中约巴金在新雅饭店见面,生怕巴金认不出她来,所以在信里附了张照片。那天,这位女中学生操着宁波腔的普通话,向巴金诉说因父亲守旧她想离开自己的家庭,巴金听后为她作了诚恳的分析,打消了萧珊离家的念头。巴金平易近人、坦率真诚的态度,缩短了大作家与中学生之间的距离。但巴金是将她当作孩子看待的,在复信中总称她为“小友”。

有一次,萧珊和后来成为靳以夫人的女友陶肃琼在马路上被人盯梢,她赶紧拉着女友躲进福州路上的文化生活出版社,寻求巴金的保护,这下,她是“巴金小友”的事就传开了。

1937年初夏,巴金和靳以等几位朋友参加旅行社的苏州青阳港半日游,这一次,他们邀请萧珊同去。两年前,巴金在北京学会了划船,还参加过在北海举行的划船比赛,所以他兴致勃勃;萧珊不会划船,她就拿着桨玩水。她和巴金坐在一条小船上,望着满头大汗的巴金,温柔体贴地问了一声:“李先生,你累不累?我们划慢一点吧!”

巴金和萧珊

巴金太忙了,他没有时间去约会、恋爱、结婚,虽然那时他已经三十三岁了。可是萧珊有时间,她大大方方地出入文化生活出版社和巴金居住的霞飞路上的霞飞坊(今淮海中路淮海坊),她关心巴金的创作、生活,也经常坦率地跟他讲自己的家事和思想,她讲什么,巴金就听什么,可巴金从不向她打听她家庭的情况,甚至连她的年龄都没问过。巴金告诉彭新琪:“我一直不知道萧珊到底是多少岁,直到她去世,才从她表妹那里弄清楚。”彭新琪的叙述让我有些不解,她说她起先也不理解,还是巴金说出了要旨:“只要两个人好,年龄、家庭有什么关系!”是啊,纯净的感情何必掺入别的杂质。

对离家十几年、一直过着单身生活的巴金来说,萧珊给予他的温存、关心和信任,无论到何时都是一种精神力量,他变得更加开朗,更有朝气了。可是有一天,萧珊快快活活地来到霞飞坊,却流着眼泪离开。与巴金同住一栋楼房的朋友索非的妻子大为吃惊,萧珊非常委屈地说,我告诉他,我父亲要我嫁给一个有钱的人,可他说这事由我自己考虑决定。跟在萧珊后面的巴金有点结结巴巴地解释说:“我是说,她现在还很小,很年轻,充满幻想,不成熟,需要读书、成长。我告诉她,我愿意等她。如果将来她长大成熟了,还愿意要我这个老头子,那我就和她生活在一起。”原来巴金是为萧珊着想啊。

巴金言必信,行必果,此后在巴金案头上,有多少封热情洋溢的来信,在生活中,遇到过多少双灼人的眼睛,可他都信守诺言,在丝毫不约束对方的前提下,默默地等待。

1938年初,上海形势紧张,文化生活出版社准备到广州开设分社,让巴金和靳以去筹办。没想到,广州接连不断遭到侵华日军飞机的轰炸。萧珊在上海很是为巴金担心,硬拖着母亲到出版社去找社长吴朗西探听消息。当巴金回到上海后,吴朗西告诉他萧珊母女曾来社里打听他的事时,非常感动。巴金晚年言及此事时,稍稍停顿了一下,以平复内心的激动。不久后萧珊跟巴金说,她母亲想见见他。萧珊的母亲读过不少巴金的著作,从作品中了解到作者的为人,所以她破除了传统的订婚方式,亲自出面,请巴金和萧珊一起去餐馆吃了一顿饭,在餐桌上,她把女儿交托给了巴金。萧珊高中毕业后,巴金支持她投考西南联大。

这时,萧珊家因为战事而破产,父亲回了宁波老家,她弟弟则参加了新四军,萧珊向母亲告别,外出读书,没想到这一别就成了永诀,母亲不久后因病去世,她的子女都不在身边。巴金送走萧珊后,返回上海,继续写激流三部曲的最后一部《秋》。写这部作品时,巴金的心情很不好,旧时成都老家的故事让他跟着重新经受了一次煎熬。幸好有他的三哥李尧林从天津来和他同住,更多的则是萧珊不时的来信,使巴金备感温馨。巴金在《秋》的序言中写道:“在我的郁闷和痛苦中,正是友情洗去了这本小说的阴郁的颜色。”他特别提出要感谢四个人,其中一人是他三哥,另一人就是“在昆明的L.P”。L.P是萧珊小名长春的世界语缩写。由此可见,萧珊在巴金的生活中所占的位置,已不再是最初的“小友”了。

巴金和萧珊

那时,萧珊在昆明读书,巴金则在桂林负责文化生活出版社分社的编辑工作。由于时局动荡,一些朋友先后离开了出版社,这让巴金感到悲哀和寂寞。萧珊理解巴金,不等大学毕业,就于1942年10月来到巴金身边,她安慰巴金说:“李先生,你不要难过,我不会离开你,我在你的身边。”经过八年多的“长跑”,巴金和萧珊终于结婚了。他们没有添置一件家具,没有添置一床新被,没有添置一件新衣,也没有邀请任何亲友,只委托弟弟李济生以双方家长的名义,向亲友印发了一张旅行结婚的通知。

彭新琪在《巴金先生》一书中,以动人的笔触这样描述了巴金和萧珊的新婚之夜:“1944年5月8日,他们到达贵阳郊外的‘花溪小憩——这是修建在一个大公园里的一座花园洋房式旅馆。没有楼,房间也不多,也不供应饭菜,连早点也要走半个小时到镇上的饭馆去吃。结婚这天晚上,他俩在镇上小饭馆里要了一份清炖鸡和两样小菜,要了瓶葡萄酒。在这里就餐的人不多,他俩在柔和的灯光下,从容地碰杯,搛菜。四目相对,内心充满柔情。饭后,他们在温馨的晚风中,回到旅馆。旅馆到处都是静悄悄的,只有淙淙的溪水声。”我读着这样的文字,感受当年巴金和萧珊的幸福。

不曾想到,二十二年后的动荡,给这个幸福家庭以致命的打击。惊恐、忧虑、劳累,渐渐侵蚀着萧珊的身体,她罹患肠癌却没能得到及时的检查和治疗,好不容易住进医院,癌细胞已经扩散。进手术室之前她对巴金说:“看来,我们要分别了……”动完手术后,萧珊怕巴金每天跑医院太辛苦,还惦记着患肝炎住院的儿子——她想的全是别人,而她自己,开刀后仅仅活了五天。1972年8月13日,巴金失去了自己最亲爱的人。

巴金和萧珊

彭新琪告诉我,在她倾听巴金诉说这一切的时候,巴金的卧室里安放着萧珊的骨灰盒,巴金的写字台上摆着萧珊的照片,巴金的床头放着萧珊翻译的几本小说……我想,巴金和萧珊这样一段裹挟时代风云的爱情,应该会给后人以不少启示。

因腿脚不便坐在轮椅上的彭新琪老师为写作《巴金先生》付出了许多心血,因为巴金曾为她的作品看过清样、做过修订,所以她对自己的文字要求很高。《巴金先生》写得情真意切,文字清丽,细节真实,像巴金和萧珊的爱情故事也是她与巴金相谈而得,既有文学价值又有史料价值,让我们看到了一个栩栩如生的巴金先生。

《怀念萧珊》

文|巴金

今天是萧珊逝世的六周年纪念日。六年前的光景还非常鲜明地出现在我的眼前。那一天我从火葬场回到家中,一切都是乱糟糟的,过了两三天我渐渐地安静下来了,一个人坐在书桌前,想写一篇纪念她的文章。在五十年前我就有了这样一种习惯:有感情无处倾吐时我经常求助于纸笔。

可是一九七二年八月里那几天,我每天坐三四个小时望着面前摊开的稿纸,却写不出一句话。我痛苦地想,难道给关了几年的“牛棚”,真的就变成“牛”了?头上仿佛压了一块大石头,思想好像冻结了一样。我索性放下笔,什么也不写了。

六年过去了。林彪、“四人帮”及其爪牙们的确把我搞得很“狼狈”,但我还是活下来了,而且偏偏活得比较健康,脑子也并不糊涂,有时还可以写一两篇文章。最近我经常去火葬场,参加老朋友们的骨灰安放仪式。在大厅里,我想起许多事情。

同样地奏着哀乐,我的思想却从挤满了人的大厅转到只有二、三十个人的中厅里去了,我们正在用哭声向萧珊的遗体告别。我记起了《家》里面觉新说过的一句话:“好像珏死了,也是一个不祥的鬼。”四十七年前我写这句话的时候,怎么想得到我是在写自己!

我没有流眼泪,可是我觉得有无数锋利的指甲在搔我的心。我站在死者遗体旁边,望着那张惨白色的脸,那两片咽下千言万语的嘴唇,我咬紧牙齿,在心里唤着死者的名字。我想,我比她大十三岁,为什么不让我先死?

我想,这是多不公平!她究竟犯了什么罪?她也给关进“牛棚”,挂上“牛鬼蛇神”的小纸牌,还扫过马路。究竟为什么?理由很简单,她是我的妻子。她患了病,得不到治疗,也因为她是我的妻子。想尽办法一直到逝世前三个星期,靠开后门她才住进医院。但是癌细胞已经扩散,肠癌变成了肝癌。

她不想死,她要活,她愿意改造思想,她愿意看到社会主义建成。这个愿望总不能说是痴心妄想吧。她本来可以活下去,倘使她不是“黑老K”的“臭婆娘”。一句话,是我连累了她,是我害了她。

在我靠边的几年中间,我所受到的精神折磨她也同样受到。但是我并未挨过打,她却挨了“北京来的红卫兵”的铜头皮带,留在她左眼上的黑圈好几天后才褪尽。她挨打只是为了保护我,她看见那些年轻人深夜闯进来,害怕他们把我揪走,便溜出大门,到对面派出所去,请民警同志出来干预。

那里只有一个人值班,不敢管。当着民警的面,她被他们用铜头皮带狠狠抽了一下,给押了回来,同我一起关在马桶间里。

她不仅分担了我的痛苦,还给了我不少的安慰和鼓励。在“四害”横行的时候,我在原单位给人当作“罪人”和“贼民”看待,日子十分难过,有时到晚上九、十点钟才能回家。我进了门看到她的面容,满脑子的乌云都消散了。

我有什么委屈、牢骚,都可以向她尽情倾吐。有一个时期我和她每晚临睡前要服两粒眠尔通才能够闭眼,可是天刚刚发白就都醒了。我唤她,她也唤我。我诉苦般地说:“日子难过啊!”她也用同样的声音回答:“日子难过啊!”但是她马上加一句:“要坚持下去。”或者再加一句:

“坚持就是胜利。”我说“日子难过”,因为在那一段时间里,我每天在“牛棚”里面劳动、学习、写交代、写检查、写思想汇报。任何人都可以责骂我、教训我、指挥我。从外地到“作协分会”来串联的人可以随意点名叫我出去“示众”,还要自报罪行。

上下班不限时间,由管理“牛棚”的“监督组”随意决定。任何人都可以闯进我家里来,高兴拿什么就拿走什么。这个时候大规模的群众性批斗和电视批斗大会还没有开始,但已经越来越逼近了。